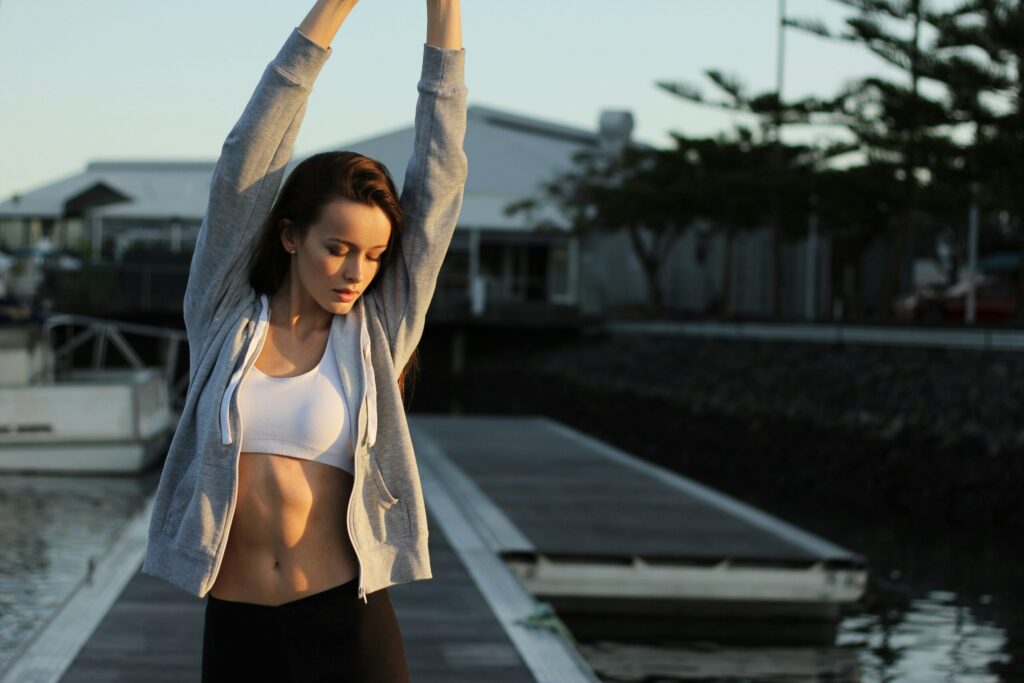

【科学的根拠あり】筋トレが健康に与える驚くべき効果|医学的に証明された7つのメリット

「筋トレって健康にいいって聞くけど、本当なの?」「筋肉がつくだけじゃないの?」そんな疑問を抱いていませんか?実は、筋トレは単なる見た目の変化以上に、私たちの健康に計り知れないメリットをもたらすことが、数多くの科学的研究で証明されています。

本記事では、国内外の信頼できる研究データをもとに、筋トレが健康に与える具体的な効果を詳しく解説します。「筋トレは危険そう」「自分には関係ない」と思っていた方も、この記事を読み終える頃には、筋トレが人生を変える可能性があることを理解していただけるでしょう。

筋トレって体に悪そうだウキ…激しい運動は危険じゃないのかウキ?

それは大きな誤解だウホ!適切に行う筋トレは、むしろ病気を予防して長生きにつながることが科学的に証明されているんだウホ!」

「運動習慣がまったくないけど大丈夫?」という方は、まず以下の記事から読み始めることをおすすめします。運動ゼロの状態から安全に筋トレを始める方法を解説しています。

筋トレが健康に与える医学的に証明された効果

1. 死亡率を大幅に減少させる

東北大学・早稲田大学・九州大学の共同研究グループによる2022年の大規模疫学調査では、筋力トレーニングを週1回以上行っている人は、全く行わない人と比べて**全死因による死亡リスクが10~17%低下**することが報告されました(※1)。

同研究では、がんによる死亡リスクについても**33%減少**が観察されており、筋トレが単なる筋肉増強を超えて、生命そのものを守る重要な健康習慣であることが示唆されています。

33%も死亡率が下がるなんて本当かウキ?そんなにすごい効果があるのかウキ!

本当だウホ!これは大規模な研究で証明された事実なんだ。週1回の筋トレでもこれだけの効果があるから、始めない理由はないウホね!

2. 基礎代謝の向上でダイエット効果

筋肉は「消費カロリーの工場」と呼ばれるほど、エネルギーを大量に消費する組織です。筋肉量が1kg増加すると、基礎代謝が約13kcal/日向上すると報告されています。これは年間で約4,700kcal、脂肪に換算すると約650gの減量効果に相当します。

また、筋トレ後には「アフターバーン効果」と呼ばれる現象が起こり、運動終了後も最大24時間にわたって代謝が高い状態が続くことが知られています。

【筋肉量の変化を数値で確認しよう】 筋トレの健康効果を実感するには、体重だけでなく筋肉量や体脂肪率を測定することが重要です。体組成計があれば、「体重は変わらないけど、筋肉量が増えて体脂肪率が下がった!」という健康的な変化を数値で確認できます。

体組成計で測定できる健康指標:

✓ 体重

✓ 体脂肪率(肥満度の把握)

✓ 筋肉量(筋トレ効果の確認)

✓ 基礎代謝量(ダイエット効果の予測)

✓ 内臓脂肪レベル(生活習慣病リスクの把握)

✓ BMI(健康状態の指標)

健康管理におすすめの機能:

✓ スマホアプリ連携(データ自動記録・グラフ化)

✓ 過去データとの比較表示

✓ 複数人登録可能(家族で健康管理)

✓ 医学的に信頼性の高いメーカー(タニタ・オムロン等)

価格:3,000円〜15,000円程度

毎週同じ曜日、同じ時間(起床後・朝食前がおすすめ)に測定することで、筋トレの健康効果を正確に把握できます。

体組成計は健康管理の必需品だウホ!筋肉が増えて体脂肪が減る様子を数値で見ると、モチベーションが爆上がりするウホよ!

【筋肉の材料を効率的に補給】 筋肉量を増やすには、十分なタンパク質摂取が不可欠です。1日に必要なタンパク質量は、体重1kgあたり1.2〜2.0g。体重60kgの人なら72〜120g必要ですが、これを食事だけで摂るのは大変です。

健康維持のためのプロテイン活用法:

✓ トレーニング後30分以内に摂取

✓ 就寝前(睡眠中の筋肉分解を防ぐ)

✓ 朝食時(朝は栄養不足状態)

✓ 1回20〜30g(タンパク質量)

高齢者にもおすすめ:

加齢とともにタンパク質の吸収率が低下するため、高齢者こそプロテインの活用が効果的です。筋肉量の維持・向上により、介護予防にもつながります。

価格:3,000円〜8,000円程度(1kg)

プロテインは「筋肉ムキムキになる薬」じゃないウホ!単なるタンパク質補給食品だから、健康維持のために誰でも飲んでいいんだウホ。特に高齢者は食事だけじゃタンパク質不足になりがちだから、プロテインが役立つウホよ!

3. メンタルヘルスの大幅改善

Gordon, B.R.らによる2018年のメタ分析研究では、33件の研究と1,877名を対象とした大規模分析により、筋トレがうつ病の症状を有意に改善することが科学的に実証されました(※2)。この効果は、従来の治療法と同等またはそれ以上の効果があることも示されています。

筋トレを行うことで、以下の脳内物質が分泌されます:

- セロトニン:「幸せホルモン」と呼ばれ、気分を安定させる

- エンドルフィン:「天然の鎮痛剤」として痛みを和らげ、多幸感をもたらす

- テストステロン:意欲と集中力を高める

筋トレでメンタルが良くなるなんて知らなかったウキ!体だけじゃないんだウキね

そうなんだウホ!実は精神科医の中にも、筋トレを治療の一部として推奨する先生が増えているんだウホ。心と体は密接につながっているからね!

年齢に関係なく得られる健康効果

中高年の生活習慣病予防

加齢とともに筋肉量は年間1~2%ずつ減少しますが、筋トレを行うことでこの減少を食い止めることができます。特に重要なのは、糖尿病の予防・改善効果です。筋肉は体内最大の糖消費器官であり、筋肉量の増加は血糖値の安定化に直結します。

高齢者の介護予防効果

「今さら筋トレしても意味がない」と考える高齢者も多いですが、これは完全な誤解です。東京都健康長寿医療センターの研究によると、**筋肉は何歳からでも確実に増やすことができる**ことが証明されています。

実際に、歩行困難だった高齢者が筋トレによって自立歩行を回復したケースも多数報告されており、介護予防の観点から非常に重要な運動とされています。

おじいちゃんやおばあちゃんも筋トレしていいのかウキ?危なくないのかウキ?

もちろんだウホ!むしろ高齢者こそ筋トレが必要なんだ。ただし、軽い重量から始めて、安全に行うことが大切だウホ。医師に相談してから始めるのがベストだウホね!

健康のために必要な筋トレの頻度と強度

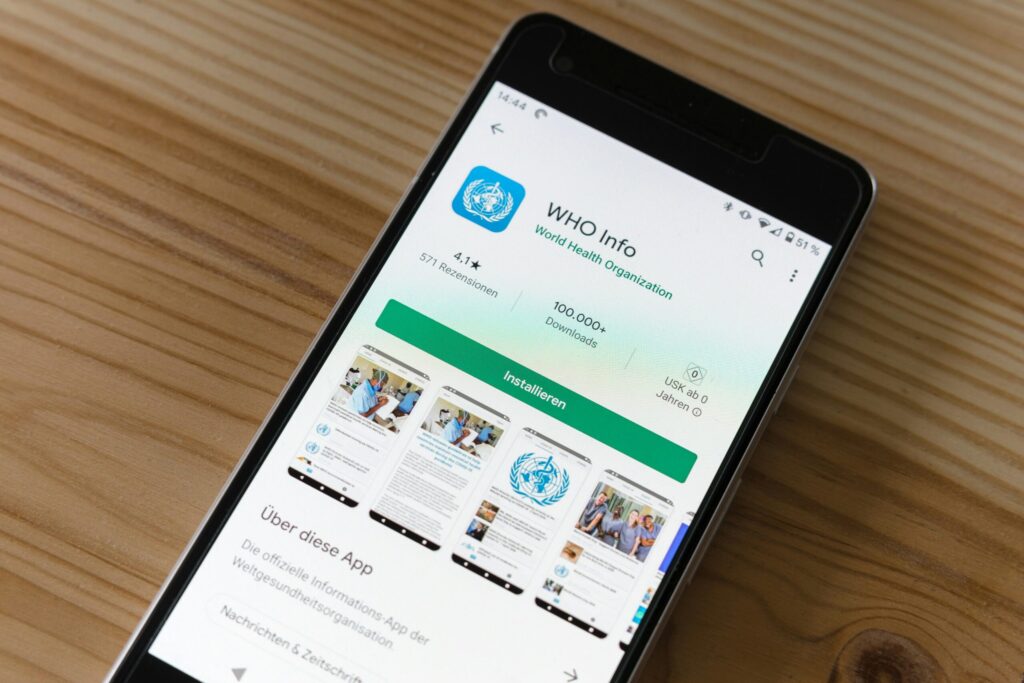

WHO(世界保健機関)の推奨基準

世界保健機関は、健康維持のために以下の筋力トレーニングを推奨しています:

- 頻度:週2回以上

- 強度:中強度から高強度

- 対象部位:主要な筋群を含む全身

- 回数:8~12回×2~3セット

週2回以上のトレーニングを効果的に行うには、部位を分けてローテーションする方法がおすすめです。以下の記事では、科学的根拠に基づいた最適な頻度設定と部位分割の方法を詳しく解説しています。

初心者でも安全に始められる方法

健康効果を得るために、いきなりハードなトレーニングは必要ありません。**週1回の軽い筋トレでも確実に効果が得られる**ことが研究で証明されています。

まずは以下の基本種目から始めることをおすすめします:

- 自重スクワット(太ももとお尻)

- 腕立て伏せ(胸と腕)

- 背筋運動(背中)

週2回も大変そうだウキ…もっと楽な方法はないのかウキ?

心配しなくても大丈夫だウホ!最初は週1回、1回20分程度から始めればいいんだ。慣れてきたら少しずつ増やせばOKだウホ。無理をしないのが続けるコツだウホよ!

これらの種目を具体的にどう組み合わせて、週間スケジュールを作るかについては、以下の記事で詳しく解説しています。回数・セット数・曜日設定まで、すぐに実践できる完全プログラムを提供しています。

【自宅で安全に始めるための必需品】 自宅で筋トレを始める際、床の硬さから体を守るトレーニングマットがあると、快適で安全にトレーニングできます。特に高齢者の方や、関節に不安がある方には必須アイテムです。

健康的に筋トレを始めるためのマット選び:

✓ 厚さ6mm以上(関節への負担軽減)

✓ 滑り止め加工(転倒防止・安全性)

✓ 長さ180cm以上(全身運動に対応)

✓ クッション性が高い(膝・腰への優しさ)

✓ 丸洗い可能(衛生管理)

健康維持のためのメリット:

– 膝や腰への衝撃を吸収(怪我予防)

– 床が硬くても快適にトレーニング

– マンションでも騒音を気にせず運動

– 高齢者でも安全にエクササイズ

価格:2,000円〜5,000円程度

健康のための筋トレは、安全で快適な環境から始めることが長続きの秘訣です。

マットがないと床が硬くて痛いウキ…これじゃ続かないウキ

だからマットは必須なんだウホ!特に高齢の方や関節が気になる人は、マットなしでやると怪我のリスクが高まるウホ。健康のために始める筋トレで怪我したら本末転倒だウホね!

筋トレの安全性と注意点

適切に行えば非常に安全

「筋トレは危険」というイメージを持つ人も多いですが、適切なフォームと強度で行う筋トレは、他のスポーツと比較しても怪我の発生率が非常に低いことが統計的に証明されています。

重要なのは以下のポイントです:

- 軽い重量から開始:まずは正しいフォームを覚える

- 十分な休息:同じ部位は48~72時間の間隔を空ける

- 無理をしない:痛みを感じたら即座に中止

- 医師に相談:持病がある場合は事前に相談

正しいフォームってどうやって覚えるのかウキ?一人じゃ不安だウキ

最近は動画サイトでも正しいフォームを学べるウホ!それでも不安なら、最初だけパーソナルトレーナーに教えてもらうのもいい方法だウホ。安全第一が一番大切だからね!

今すぐ筋トレを始めるべき理由

健康への投資としての筋トレ

筋トレは「健康への投資」と考えることができます。週に数時間の時間投資により、以下のリターンが得られます:

- 医療費の削減(生活習慣病の予防)

- 生産性の向上(体力・集中力の向上)

- 生活の質の改善(QOLの向上)

- 寿命の延長(健康寿命の延伸)

【24時間健康管理で効果を最大化】 筋トレの健康効果をさらに高めるには、日常の活動量や睡眠、心拍数などを継続的にモニタリングすることが効果的です。フィットネスバンド(活動量計)があれば、日々の健康状態を「見える化」できます。

健康管理に役立つ測定機能:

✓ 1日の歩数・消費カロリー

✓ 心拍数モニタリング(運動強度の把握)

✓ 睡眠の質の分析(回復状態の確認)

✓ 血中酸素濃度(SpO2)測定

✓ ストレスレベルの測定

✓ 座りすぎアラート(運動不足予防)

筋トレと組み合わせるメリット:

✓ 運動強度が適切か確認できる

✓ 休息日の活動量も把握

✓ 睡眠の質が改善しているか確認

✓ 総合的な健康状態を「見える化」

価格:5,000円〜30,000円程度

WHO推奨の週2回の筋トレと、日常の活動量管理を組み合わせることで、健康効果が最大化されます。

活動量計があると、筋トレの日以外の活動量も分かるウホ!総合的な健康管理ができるから、健康寿命を延ばしたい人には特におすすめだウホ!

「貯筋」という考え方

筋肉は「貯筋」として将来への備えになります。若いうちから筋肉を蓄えておくことで、加齢による筋力低下に対抗し、生涯にわたって活動的な生活を送ることができます。

筋トレを始めるのに遅すぎることはありません

しかし、少しでも早く始めることで、より大きな健康効果を長期間にわたって享受することができます。

なんだか筋トレって万能薬みたいだウキ!でも本当にそんなにいいことばかりなのかウキ?

確かに良いことが多いウホ!でも魔法じゃないから、継続することが一番大切なんだ。小さな積み重ねが大きな健康効果を生むウホよ!

まとめ:科学が証明した筋トレの健康効果

数多くの科学的研究により、筋トレが私たちの健康に与える効果は以下の通り明確に証明されています:

- 死亡リスクの大幅な減少(10~33%)

- 生活習慣病の予防・改善

- メンタルヘルスの向上

- 基礎代謝の向上とダイエット効果

- 年齢に関係ない筋力向上

これらの効果は、週1回という少ない頻度からでも得ることができます。「筋トレは危険」「自分には関係ない」という先入観を捨てて、科学的根拠に基づいた健康習慣として筋トレを始めてみませんか?

あなたの健康な未来は、今日の小さな一歩から始まります。まずは週1回、1回20分の軽い筋トレから、人生を変える健康習慣をスタートさせましょう。

筋トレを始めることで、健康面だけでなく人生全体が好転した事例も数多く報告されています。以下の記事では、実際に筋トレで人生が変わった体験談や、モチベーション維持の方法を紹介しています。

参考文献・出典

※1 筋力トレーニングと全死因死亡率に関する大規模疫学研究(東北大学・早稲田大学・九州大学共同研究, 2022)

花王健康科学研究会 – 筋トレと健康に関する研究報告

※2 Gordon, B.R., et al. “Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms: Meta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized Clinical Trials” JAMA Psychiatry, 2018

JAMA Psychiatry – 筋トレとうつ病に関するメタ分析

※3 高齢者の筋力トレーニング効果に関する研究報告(東京都健康長寿医療センター研究所)

東京都健康長寿医療センター – 筋トレ効果予測研究

※4 World Health Organization. “WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour” 2020

WHO身体活動ガイドライン