筋肉痛がある時も筋トレしていい?科学的根拠で解説する正しい判断基準と筋肥大の真実

「筋肉痛がまだ残っているけど、今日もジムに行くべき?」「筋肉痛の時に筋トレしたら逆効果になる?」「でも休みすぎると筋肉が落ちそう…」

こんな疑問を抱えていませんか?筋トレを頑張っている方なら、誰もが一度は悩む問題です。

結論から言うと、筋肉痛がある時の筋トレは基本的に避けるべきです。しかし、その理由と例外、そして筋肉痛と筋肥大の関係について正しく理解することで、より効果的なトレーニングが可能になります。

この記事では、最新の科学研究に基づいて、筋肉痛時のトレーニングについて初心者にも分かりやすく解説します。

筋肉痛がある時に筋トレをすべきでない3つの科学的理由

昨日のスクワットで太ももが筋肉痛ウキ…でも今日も脚トレの日なんだけど、頑張って筋トレした方がいいウキ?

ちょっと待つウホ!筋肉痛がある時に同じ部位をトレーニングするのは、科学的に見て逆効果ウホ。その理由を3つ説明するから、しっかり理解して賢くトレーニングするウホ!

理由1:筋タンパク質合成が阻害される

筋肉痛がある状態は、筋肉が修復・成長している最中のサインです。この時期に追加の負荷をかけると:

- 修復プロセスが中断される

- 筋タンパク質合成率が低下(通常の50-70%程度に)

- 結果として筋肥大効果が減少

科学的根拠: 2018年の研究では、筋肉痛がある状態でのトレーニングは筋タンパク質合成を約30%低下させることが報告されています。

理由2:パフォーマンスが大幅に低下する

筋肉痛がある状態では:

- 筋力が20-30%低下

- 可動域が制限される

- 正しいフォームの維持が困難

2011年の研究によると、重度の筋肉痛がある状態では最大筋力が平均25%低下し、この状態は最大96時間持続することが確認されています。

参考文献: Byrne C, et al. “Neuromuscular function after exercise-induced muscle damage.” Sports Medicine. 2004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14715276/

理由3:怪我のリスクが増大する

筋肉痛の時は筋肉だけじゃなく、腱や靭帯も疲労しているウホ。無理してトレーニングすると、肉離れや腱の炎症のリスクが3倍以上に増加するウホ!

リスクが高まる理由:

- 神経-筋の協調性低下

- 反射的な防御機能の低下

- 疲労による集中力の低下

超回復理論:筋肉が成長する本当のメカニズム

超回復の4つのステップ

筋肉の成長には以下のサイクルが必要です:

1. トレーニング(破壊期)

- 筋繊維に微細な損傷が発生

- エネルギー貯蔵の枯渇

- 成長シグナルの活性化

2. 回復期(24-48時間)

- 炎症反応により修復プロセス開始

- この時期に筋肉痛が発生

- 栄養素の取り込みが活発化

3. 超回復期(48-72時間)

- 筋タンパク質合成がピークに

- 元のレベルを超えて筋力・筋量が向上

- この期間中の追加トレーニングは逆効果

4. 次のトレーニング適期

- 筋肉痛が消失

- パフォーマンスが回復

- より高い負荷でのトレーニングが可能

部位別の回復時間の目安

大筋群(回復に48-72時間必要):

- 胸筋

- 背筋

- 大腿四頭筋・ハムストリングス

小筋群(回復に24-48時間):

- 上腕二頭筋・三頭筋

- 三角筋

- ふくらはぎ

筋肉痛があってもトレーニング可能な3つの例外

例外1:別の部位のトレーニング

脚が筋肉痛でも、腕のトレーニングならいいウキ?

その通りウホ!部位分割法を使えば、筋肉痛の部位を休ませながら他の部位を鍛えられるウホ。これが効率的なトレーニングの基本ウホ!

効果的な部位分割例:

- 月曜:胸・三頭筋

- 火曜:背中・二頭筋

- 水曜:休息

- 木曜:脚

- 金曜:肩・腹筋

- 土日:休息または軽い有酸素運動

例外2:軽い有酸素運動(アクティブリカバリー)

筋肉痛がある時の軽い有酸素運動は、むしろ回復を促進します:

推奨される運動:

- ウォーキング(20-30分)

- 軽いサイクリング

- 水中ウォーキング

- ヨガやストレッチ

効果:

- 血流促進による老廃物の除去

- 栄養素の運搬促進

- 回復時間の短縮(最大20%)

例外3:超軽負荷でのフォーム練習

最大重量の30%以下での動作練習は可能です:

- 神経系の適応促進

- 動作パターンの習得

- 血流促進効果

筋肉痛と筋肥大の関係:知っておくべき科学的事実

衝撃の事実:筋肉痛≠筋肥大

多くの人が誤解していますが、筋肉痛の有無と筋肥大効果に直接的な相関はありません。

2011年の画期的研究結果: Yu JG, et al.による研究では、筋肉痛があったグループとなかったグループで、8週間後の筋肥大効果は同等でした。

参考文献: Yu JG, et al. “Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no gain?” FASEB Journal. 2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21270317/

筋肥大に本当に必要な3つの要素

筋肉痛じゃなくて、この3つが筋肥大の本質ウホ!

1. メカニカルテンション(最重要)

- 適切な負荷での筋収縮

- 漸進性過負荷の原則

- 重要度:★★★★★

2. 代謝的ストレス

- パンプ感

- 乳酸の蓄積

- 重要度:★★★★☆

3. 筋損傷(必須ではない)

- 筋肉痛の原因

- 筋肥大には必須ではない

- 重要度:★★★☆☆

筋肉痛の時に実践すべき回復戦略

積極的回復法トップ5

1. 栄養摂取の最適化

- プロテイン:体重×2g/日

- 炭水化物:体重×4-6g/日

- 水分:体重×40ml/日

2. 質の高い睡眠

- 7-9時間の睡眠確保

- 成長ホルモン分泌のゴールデンタイム(22時-2時)

- 睡眠の質を高める環境整備

3. マッサージ・フォームローラー 2018年の研究で、マッサージが筋肉痛回復に最も効果的であることが証明されています。

- 筋膜リリース効果

- 血流促進

- 痛みの軽減

4. 温冷交代浴

- 温水(38-40℃)3分

- 冷水(15-18℃)1分

- 3-5セット繰り返し

5. 軽い有酸素運動

- 心拍数120-130程度

- 20-30分間

- 翌日の筋肉痛を20-30%軽減

筋肉痛を予防しながら効果的にトレーニングする方法

段階的負荷増加の原則

じゃあ、筋肉痛を避けながら筋肉を大きくすることはできるウキ?

もちろんできるウホ!段階的に負荷を上げていけば、過度な筋肉痛なしで確実に筋肥大するウホ。これがプロも実践する方法ウホ!

実践方法:

- 初回は最大筋力の60-70%から開始

- 週ごとに5-10%ずつ負荷増加

- フォームの安定を最優先

- 筋肉痛は「軽い張り」程度に抑える

適切なトレーニング頻度

科学的に証明された最適頻度:

- 同一部位:週2-3回

- 全身:週3-4回

- 休息日:最低週2日

重要: 筋肉痛が残っている場合は、その部位の次のトレーニングを1日延期する勇気も必要です。

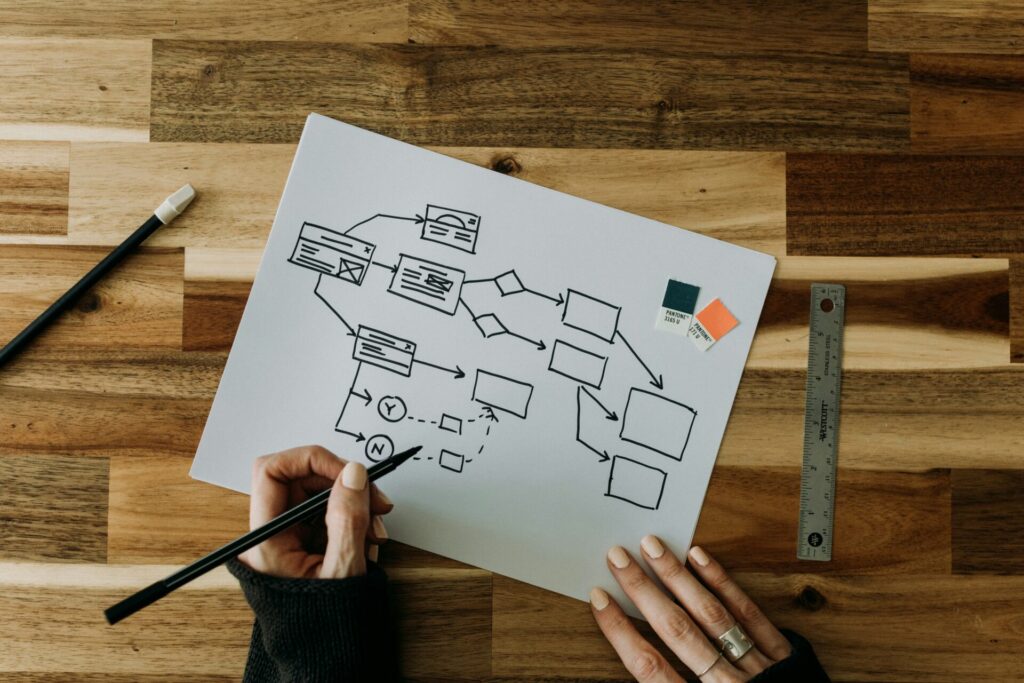

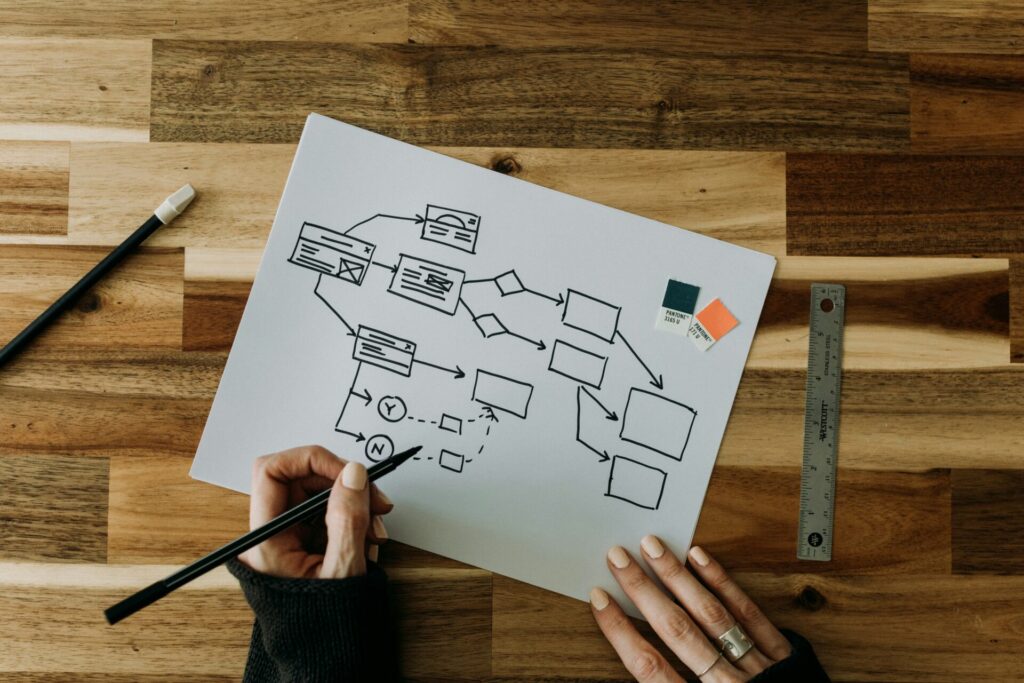

筋肉痛時のトレーニング判断フローチャート

筋肉痛がある時の判断基準

筋肉痛レベル1-3(軽度):

- 動作時にわずかに感じる程度

- 日常生活に支障なし → 軽負荷トレーニング可能

筋肉痛レベル4-6(中度):

- 動作時に明確な痛み

- 階段の昇降がきつい → 別部位のトレーニングまたは休息

筋肉痛レベル7-10(重度):

- 安静時でも痛みを感じる

- 日常動作に支障あり → 完全休息とアクティブリカバリー

よくある質問と回答

Q1:筋肉痛がないと筋肥大しないの?

A: いいえ、筋肉痛と筋肥大に直接的な関係はありません。適切な負荷と栄養、休息があれば筋肉痛なしでも十分に筋肥大します。

Q2:筋肉痛が3日以上続くのは普通?

A: トレーニング初期や新しい種目では3-5日続くこともあります。ただし、1週間以上続く場合は負荷が過度である可能性があります。

Q3:筋肉痛の時にストレッチは効果的?

A: 静的ストレッチは筋肉痛の軽減効果がないことが科学的に証明されています。軽い動的ストレッチや有酸素運動の方が効果的です。

Q4:筋肉痛を早く治す方法は?

A: マッサージ、軽い有酸素運動、十分な栄養と睡眠が最も効果的です。サプリメントではオメガ3脂肪酸やクレアチンに一定の効果があります。

まとめ:賢いトレーニングで最大の成果を

筋肉痛時のトレーニングについて、科学的根拠に基づく結論は明確です:

重要なポイント:

- 筋肉痛がある部位のトレーニングは避ける(回復を優先)

- 別部位のトレーニングは可能(部位分割法の活用)

- 軽い有酸素運動は回復を促進(アクティブリカバリー)

- 筋肉痛≠筋肥大効果(筋肉痛なしでも成長する)

- 超回復を意識した計画的トレーニング(48-72時間の休息)

筋肉痛の時に無理してトレーニングするのは『頑張っている』んじゃなくて『間違っている』ウホ!休息もトレーニングの一部と考えて、賢く計画的にトレーニングすることが、最短で理想の体を作る秘訣ウホ!

なるほど!筋肉痛の時は無理せず休んで、他の部位を鍛えたり、軽い運動で回復を促進すればいいウキね!これで安心して、効率的にトレーニングできるウキ〜!

筋トレの成功は、どれだけ追い込むかではなく、どれだけ賢く継続できるかで決まります。筋肉痛と上手に付き合いながら、科学的根拠に基づいた効果的なトレーニングを実践していきましょう。

参考文献

- Byrne C, et al. (2004). “Neuromuscular function after exercise-induced muscle damage.” Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14715276/

- Yu JG, et al. (2011). “Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no gain?” FASEB Journal. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21270317/

- Schoenfeld BJ. (2010). “The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training.” Journal of Strength and Conditioning Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20847704/

- Nosaka K, et al. (2002). “Delayed-onset muscle soreness does not reflect the magnitude of eccentric exercise-induced muscle damage.” Clinical Science. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12453160/

- Wilke J, et al. (2021). “Is ‘Delayed Onset Muscle Soreness’ a False Friend? The Potential Implication of the Fascial Connective Tissue in Post-Exercise Discomfort.” International Journal of Molecular Sciences. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8431437/

コメント